Un peu d’histoire…

Source Profession Gendarme

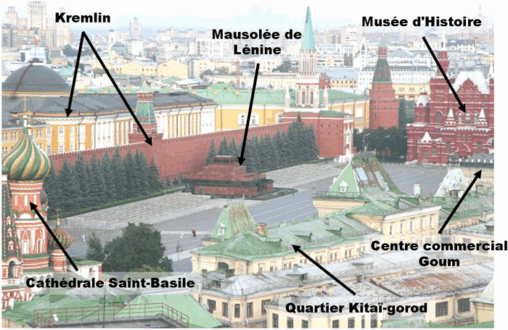

Aujourd’hui à Moscou, sur la Place Rouge bordée au nord par par le musée national d’Histoire, à l’ouest par le centre commercial Goum et le quartier Kitaï-Gorod, au sud par la cathédrale de Basile-le-Bienheureux et à l’est par la forteresse du Kremlin, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine présidera le 80ème anniversaire de la victoire sur le nazisme germanique ET sur le fascisme japonais.

La Grande guerre patriotique

Ces trois mots désignent le conflit qui opposa, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne hitlérienne et ses alliés européens à l’URSS entre le 22 juin 1941 et le 9 mai 1945 : le 22 juin 1941 commença l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht (nom de code Barbarossa, du nom de l’ancien empereur germanique Frédéric 1er Barberousse). Le 9 mai 1945 eut lieu à Berlin la signature de l’acte de capitulation sans condition du Troisième Reich.

Pendant ces 4 années les chefs nazis et les militaires allemands ont mené une guerre totale et avec une brutalité sans pareille à l’égard des Slaves, considérés comme des sous-hommes ; cette guerre fut une véritable épreuve traumatique pour la société soviétique qui en paya le plus lourd tribut : 27 millions de morts, dont une majorité de civils, ainsi que des dégâts matériels considérables. Les pertes militaires de l’Union soviétique représentent 85 % du total des pertes alliées en Europe : Royaume-Uni 3,7 %, France 2,9 %, États-Unis 2,6 %. Comme dans d’autres pays européens, la résistance à l’envahisseur nazi fut aussi menée par des non-militaires, les « partisans ».

Rôle de Joseph Staline dans la Grande guerre patriotique

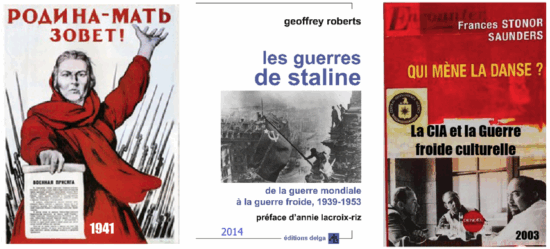

Grâce à l’efficacité de la »Guerre froide culturelle » que la CIA a mené dans le monde occidental depuis les années 1950, afin de diaboliser le communisme et de faire croire que le monde avait besoin d’une pax americana – voir l’excellent livre de Frances Stonor Saunders, paru en 1999, publié en France en 2003, épuisé et toujours pas republié… – , le personnage historique de Staline a été déformé et caricaturé à l’extrême par de pseudo-historiens férocement anti-communistes.

Heureusement, un historien irlandais n’a pas eu peur d’aller à contre-courant avec d’abord un livre sur le pacte germano-soviétique de 1939 ( (The Unholy Alliance : Stalin’s Pact With Hitler en 1989) puis en 2012 un livre intitulé Les Guerres de Staline. De la Guerre mondiale à la Guerre froide : 1939 – 1953 (publié en 2014 chez Delga éditions). Six chapitres sont consacrés à la »grande guerre patriotique » et montrent Staline comme un grand chef politique et militaire. Comme le dit l’historienne française Annie Lacroix-Riz, qui préface ce livre de Geoffrey Roberts, « les étapes de cette guerre d’extermination allemande et d’héroïsme soviétique sont décrites avec un talent et une passion qui convertiraient aux vertus de l’histoire militaire les lecteurs les plus rebelles. »

Pourquoi la date du 9 mai en URSS puis en Russie ?

En fait, c’est le 7 mai 1945 que l’armée allemande a signé un premier acte de reddition sans condition du Troisième Reich nazi, dans la ville de Reims : c’est là que réside le général Dwight Eisenhower, chef du quartier général des forces expéditionnaires alliées en Europe nord-occidentale et qui commande à huit armées (cinq états-uniennes, une canadienne, une britannique et une française).

La séance se déroule dans une salle du lycée Franklin Roosevelt. Sont présents les généraux Bedell-Smith (Alliés), Sousloparov (URSS), Jodl (Allemagne) et Sevez (France) : celui-ci a remplacé à la dernière minute le général Juin, chef d’état-major de la Défense nationale, qui était aux USA à San Francisco pour préparer la conférence qui donnera naissance à l’ONU. L’acte est signé dans la nuit à 2h41 et ordonne la cessation des combats le 8 mai à 23h.01., en fin de journée du lendemain.

Mais Joseph Staline n’était pas satisfait de cet acte signé à Reims, en territoire français et sous la »présidence » d’un général étatsunien ; il a demandé que l’acte fût signé à Berlin, dans la capitale du Reich de Hitler (Berlin). Il y a donc eu le lendemain une seconde séance de capitulation, cette fois au quartier général soviétique dans Berlin : en présence du maréchal Joukov (URSS), le maréchal Tedder (R-U), le maréchal Keitel (Allemagne), et des généraux de Lattre de Tassigny (France) et Spaatz (États-Unis) qui signent à titre de témoins.

L’acte de capitulation a été signé à Berlin à 22h.43 et est entré en vigueur à 23h.01 : à cause du décalage horaire entre Berlin et Moscou, il était alors 01h.01 dans la capitale de l’URSS. C’est pourquoi la victoire de la « Grande Guerre patriotique » se commémore le 9 mai en Russie.

Depuis quand la commémoration officielle du 9 mai ?

La victoire fut fêtée en URSS le 24 juin 1945 avec un grand défilé des troupes sur la place Rouge à Moscou. Après la parade, Staline a reçu au Kremlin 2.500 généraux et officiers de l’Armée rouge : pourtant, à la surprise générale, ce n’est pas à eux qu’il adressa son toast mais aux millions de citoyennes et citoyens soviétiques de l’arrière, qui avaient contribué de façon essentielle à la victoire, par leur engagement et leur abnégation.

C’est en 1965, pour le 20ème anniversaire de la victoire sur l’envahisseur nazi que le 9 mai fut déclaré Jour de la Victoire et jour férié, par le premier secrétaire (ultérieurement secrétaire général) du Parti communiste de l’Union soviétique, Léonid Brejnev. C’est lui qui instaura le rituel des commémorations grandioses et érigea de grands complexes monumentaux célébrant la puissance militaire de l’État soviétique. Depuis, le 9 mai est un jour férié en Russie, Biélorussie, Azerbaïdjan, Arménie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Géorgie, Monténégro, Moldavie et en Ukraine (mais peut-être plus depuis 2015 dans ce pays ???).

En 2010, sous la présidence de Dmitri Medvedev et alors que Vladimir Poutine est chef du gouvernement, le défilé militaire marque la volonté d’ouverture vers l’Occident : pour la première fois un millier de militaires de l’OTAN y participaient, notamment le régiment français Normandie : le régiment de chasse Normandie-Niemen était une unité de combat de l’Armée de l’air française, constituée d’un groupe de pilotes de chasse et de mécaniciens français, tous volontaires, venus en aide aux Soviétiques sur le front de l’Est. Ce régiment était devenu l’un des symboles de l’amitié franco-russe.

Le Ruban de Saint-Georges porté par la population.

Les couleurs du ruban Saint-Georges sont devenues un symbole bien connu des prouesses militaires et de la gloire en Russie. Le symbole a commencé avec la création de l’Ordre de Saint-Georges en 1769, pendant la guerre de 1768-1774 entre la l’Empire russe et l’Empire ottoman : cette distinction devait récompenser les prouesses militaires personnelles sur le champ de bataille. L’insigne était décerné « à ceux qui non seulement ont accompli leur devoir, […] mais se sont également distingués par un acte de courage exceptionnel. » et devait être porté en permanence. Il était composé d’une croix (avec un médaillon central représentant Saint-Georges), d’une étoile et d’un ruban : celui-ci est orange avec trois bandes noires, il symbolise le feu et la poudre à canon ; le ruban servait également de substitut officiel si un ordre ou une croix n’était pas décerné à temps.

En 1917, le gouvernement bolchévik a supprimé le ruban de Saint-Georges ; ce n’est qu’en 1942 qu’un ruban similaire, de couleur orange et noire est apparu, d’abord dans la Marine soviétique : il était appelé »ruban de la Garde » et il était rattaché aux médailles »Pour la Victoire sur l’Allemagne ».

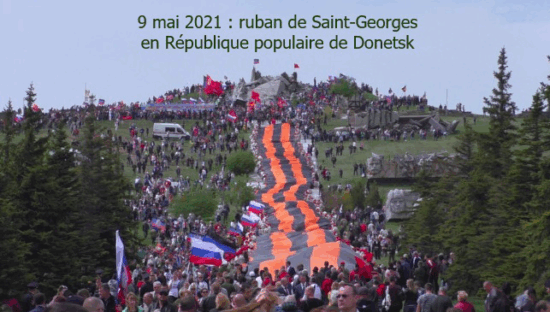

Dans les jours précédant le 9 mai, chaque année, la population porte le ruban de Saint-Georges pour célébrer la fin de la Grande guerre patriotique et pour rappeler la bravoure militaire des peuples soviétiques et russe. En 2021, dans la République populaire de Donetsk qui avait proclamé son indépendance par rapport à l’Ukraine dès 2014, un ruban de Saint-Georges de 300 mètres de long, venu de Russie, a été déroulé par des jeunes militant.es sur la colline de Saour Moguila, qui fut l’objet de deux batailles majeures en 1943 et 2014, gagnées respectivement par l’Armée rouge et la milice populaire de la RPD.

RPD – Célébrations en l’honneur des vétérans et des victoires de 1943 et 2014 à Saour Moguila

Après une année d’interruption pour cause de coronavirus, la RPD (République Populaire de Donetsk) a de nouveau célébré cette année à Saour Moguila les deux victoires qui ont eu lieu sur ce tumulus en 1943 et en 2014, et rendu hommage à ses vétérans qui ont participé à la libération du Donbass.

Le Régiment immortel

Enfin, en Russie ou dans près de 80 pays étrangers où se trouve une communauté russe, des millions de Russes participent à des marches en marge du défilé militaire officiel de Moscou, en arborant des portraits de héros de la Grande guerre patriotique, notamment des membres de leur famille qui ont combattu ou péri pendant cette guerre : ce défilé a pris le nom de « Régiment immortel ».

Selon Galia Ackerman (ancienne journaliste à RFI et écrivaine, auteure du livre Le Régiment immortel ou la guerre sacrée de Poutine, publié en 2019),

le Régiment immortel a d’abord été « une initiative spontanée d’un groupe de citoyens qui voulaient faire une fête plus intime et familiale pour que chacun puisse se souvenir de ses morts.» C’est en 1965 que, pour la première fois, des écoliers avaient défilé à Novossibirsk, en Sibérie, en brandissant des portraits de vétérans. Puis, le mouvement a pris de l’ampleur, jusqu’à être soutenu par les autorités à partir de 2007, sous Poutine ;mais ce n’est qu’en 2011 que trois journalistes de la ville sibérienne de Tomsk lui offrent enfin de la visibilité en baptisant cette marche « le Régiment immortel ». En 2015, après que la Crimée avait voté par référendum son rattachement à la Fédération de Russie, près d’un demi-million de personnes ont marché dans les rues de Moscou jusqu’à la place Rouge et le président Poutine portait un portrait de son père Vladimir Spiridonovitch Poutine.

Par ce rituel, non seulement les Russes font participer à la fête de la victoire les héros et héroïnes qui se sont battu.es pour la liberté de leur pays entre 1941 et 1945, mais elles et ils proclament que jamais leur nation ne sera conquise par d’autres envahisseurs.

Regardez le défilé du Régiment immortel à Donetsk, capitale de la RPD dans le Donbass, le 9 mai 2019, à partir de 4’47 :

Jocelyne Chassard

Tous les articles, la tribune libre et commentaires sont sous la responsabilité de leurs auteurs. Les Moutons Enragés ne sauraient être tenus responsables de leur contenu ou orientation.

le defilé de la place rouge. 2025.

https://youtu.be/cHXJMwiC8Xc

Merci, à voir. Il semble magnifique ! Apparemment tout s’est bien passé alors, le clown n’a pas bronché, tant mieux.

Merci Volti pour cette page si importante de l’histoire du monde. Il faut remettre les pendules à l’heure, et/ou l’église au milieu du village.